Периваскулит и перибронхит у ребенка на рентгене свидетельствуют о воспалительных процессах, которые могут затрагивать сосуды и бронхи, соответственно. При периваскулите на снимках могут наблюдаться изменения в окружающих тканях сосудов, что указывает на их воспаление, а при перибронхите – признаки воспаления вокруг бронхов, что может проявляться увеличением мягкотканевых структур.

Эти состояния могут быть связаны с различными инфекциями или аллергическими реакциями и требуют внимательного наблюдения и дальнейшего обследования для определения причины и назначения соответствующего лечения. Рентгенологические данные помогают врачу в диагностике и планировании терапевтических мер.

- Определение: Периваскулит и перибронхит — это воспалительные заболевания, затрагивающие сосуды и бронхи у детей.

- Рентгенологические признаки: На рентгене могут проявляться изменения в легочных полях, а также увеличение сосудистого рисунка.

- Причины: Заболевания могут быть вызваны инфекциями, аллергическими реакциями или аутоиммунными процессами.

- Клинические проявления: Симптомы включают кашель, затрудненное дыхание, возможны температуры и общая слабость.

- Диагностика: Установление диагноза требует комплексного анализа рентгенограмм, клинической картины и дополнительных исследований.

Периваскулит и перибронхит на рентгене у ребенка что это

Пластический бронхит (ПБ), также именуемый фибринозным бронхитом, бронхиальным крупом или псевдомембранозным бронхитом, представляет собой редкое заболевание, проявляющееся как у детей, так и у взрослых, и ассоциированное с различными расстройствами дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Основная особенность этого недуга заключается в образовании плотных «резиновых» слепков в трахеобронхиальном дереве, состоящих преимущественно из слизи, но также содержащих фибрин, гной, клеточные элементы и кровь. В этих слепках могут присутствовать компоненты, встречающиеся при астме, такие как эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена и спирали Куршмана. Образование слепков является результатом организации экссудата или транссудата в форме дыхательных путей, которые нередко откашливаются, в то время как их можно также обнаружить во время бронхоскопии или аутопсии.

Предполагается, что повышенное венозное давление в легких у пациентов с исправленными пороками сердца или с перикардиальным выпотом может оказывать влияние на механизм формирования слепков. Это связано с разрушением капиллярно-альвеолярной структуры, что ведет к пропитыванию альвеол фибрином, который, объединяясь, образует слепок, закупоривающий крупные бронхи. Более того, считается, что повышенное легочное венозное давление может способствовать увеличению выработки слизи, которая отвечает за образование слепков. Тем не менее, отмечено, что многие сердечные заболевания, ассоциированные с ПБ, не приводят к повышению легочного венозного давления, а формирование слепков не наблюдается при других заболеваниях, связанных с легочной гипертензией.

У пациентов, страдающих бронхиальной астмой, процесс образования слепков, вероятно, связан с хроническим воспалением и сопутствующей нейтрофильной и эозинофильной инфильтрацией дыхательных путей. Уменьшение мукоцилиарного клиренса способствует закупорке дыхательных путей эозинофилами и нейтрофилами.

Обструкция лимфатического протока постоперационного или наследственного генеза также может привести к ретроградному току лимфы, дренированию лимфы в просвет бронха с последующей организацией транссудата в дыхательных путях. Слепки из бронхов таких пациентов состоят в основном из фибринозного материала, который может быть результатом пропитывания плазменными белками, содержащимися в излившейся лимфе. Хотя эти слепки имеют характеристики окрашивания фибрина и внутреннюю структуру, напоминающую фибриновый тромб в кровеносных сосудах, гистологическое исследование не выделяет фибрин сам по себе, как и другие белковые материалы, которые могли бы иметь такой же внешний вид. Протеомный анализ слепков, вероятно, будет информативен в этом отношении.

Пока не совсем ясно, почему ПБ развивается лишь в определенных случаях основного заболевания. Возможно, происходит множественное влияние внешних факторов на фоне генетической предрасположенности. Предлагается модель, состоящая из двух этапов формирования слепков, при которой воспаление способствует увеличению секреции слизи на фоне восприимчивого генетического фона.

Одним из ключевых аспектов в патогенезе формирования слепков является предполагаемое увеличение продукции слизи и уменьшение эффективности мукоцилиарного клиренса. В соответствии с гистологической классификацией, предложенной М. Зееаг и его коллегами, слепки бронхиального дерева подразделяются на два типа. Первые типы (I тип) состоят из воспалительных клеток (включая нейтрофилы и эозинофилы), муцина и фибрина; такие слепки чаще ассоциируются с первичными заболеваниями легких и бронхиальным воспалением. Вторые типы (II тип) гипоцеллюлярные и состоят преимущественно из фибрина и муцина; они чаще встречаются в случаях после операций на врожденных пороках сердца.

Клиническая картина

Клиническая картинка ПБ крайне разнородна, что затрудняет первоначальную диагностику заболевания. Обычно ПБ имеет рецидивирующий характер. Интенсивность симптоматики и их количество зависят от размера слепка и протяженности обтурированного бронхиального дерева.

Из частых симптомов выделяют одышку, тахикардию, боли в груди (чаще на стороне поражения), лихорадку и кашель, вызванный обструкцией слепком трахео-бронхиального дерева. Кашель может быть как длительным каждодневным, так и редким непродолжительным. При интенсивном кашле происходит откашливание слепков. У детей кашель может заканчиваться рвотой.

Зачастую наблюдается кровохарканье. Возможно развитие острых жизнеугрожающих состояний в результате полной обструкции бронхов образовавшимися слепками. Симптомы могут напоминать бронхиальную астму или обструктивный бронхит, сопровождаясь разнообразной аускультативной картиной, дыхательной недостаточностью и снижением сатурации. Часто наличие лихорадки трактуется как признак пневмонии.

При физическом обследовании пациента с ПБ наблюдается одышка и снижение громкости дыхания. При аускультации можно услышать «шум развевающегося флага» (france bruit de drapeau), связанным с движением слепка в бронхах во время вдоха и выдоха. Длина слепка также определяет объем ателектаза, который является одним из наиболее постоянных признаков ПБ.

Инструментальная диагностика

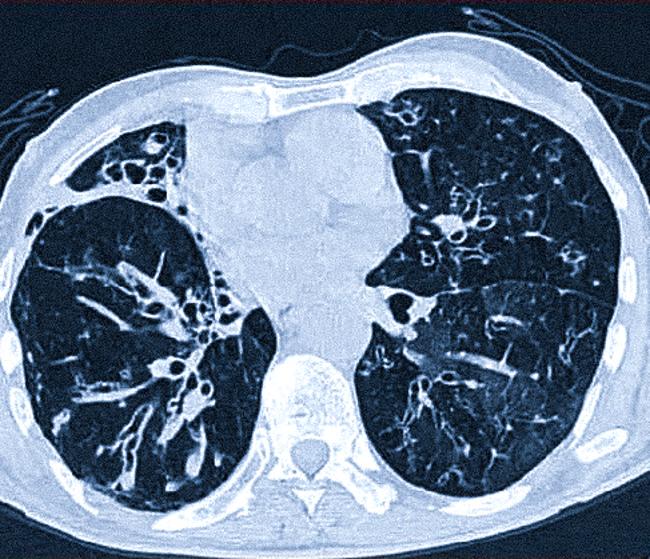

На рентгеновских снимках грудной клетки можно выявить признаки частичного или полного ателектаза, а также пневмоторакса, однако эти находки не являются диагностическими маркерами. Установление диагноза ПБ основывается на откашливании типичных бронхиальных слепков или их обнаружении во время бронхоскопии. При бронхоскопии в период обострения заболевания можно заметить плотно прикрепленные к стенкам главного или долевого бронха бело-серые массы, полностью закрывающие просвет. После отделения слепка можно наблюдать расправление ателектаза и восстановление нормальной рентгенологической картины.

С помощью магнитно-резонансной томографии Т2-взвешенных методов (количественная контрастно-улучшенная магнитно-резонансная лимфангиография) удается визуализировать жидкости в просвете бронхов, оценить состояние лимфатических сосудов и определить возможные декомпрессионные каналы в дыхательных путях. Также необходимо проводить кардиовизуализацию (эхокардиографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию), а также катетеризацию для выявления сердечных дефектов, измерения фракции выброса и центрального венозного давления.

Лечение

На сегодняшний день не разработаны четкие рекомендации по лечению ПБ. Можно оценивать эффективность текущих методов и обсудить их применение в детском возрасте. Лечение ПБ направлено на снижение слепкосообразования, терапию основного заболевания, а также облегчение или устранение откашливания бронхиальных слепков.

Долговременная ингаляционная терапия тканевым активатором плазминогена (ТАП) может быть весьма плодотворной в случае наличия фибрина в слепках. ТАП снижает образование фибрина (способствует его деполимеризации) и облегчает его отделение от стенок. Лекарство может применяться на протяжении нескольких месяцев. Также используют легочные вазодилататоры (блокаторы фосфодиэстеразы-5 и рецепторов эндотелина-1) такие как силденафил и бозентан.

Существуют возможности использования низких доз макролидов (например, азитромицина) из-за их способности снижать продукцию слизи.

Роль кортикостероидов является неопределенной, их применение оправдано при I типе ПБ со значительным количеством эозинофилов в клеточном составе слепка. Ингаляционное введение ацетилцистеина или бронхоскопическое облегчение дренажа может быть полезным (особенно для пациентов с муковис-цидозом), хотя это и не является первой линией терапии.

Профилактика рецидивов достигается с помощью ингаляций гепарина. Установлено, что гепарин устраняет воспаление, уменьшает скорость образования муцина и предотвращает формирование фибрина.

Когда самостоятельное откашливание сгустков невозможно, прибегают к их бронхоскопическому удалению (повторные бронхоскопии). Удаление слепков с помощью бронхоскопии может быть затруднительным, особенно в случаях необычно больших слепков, из-за их хрупкости и присоединения к слизистой бронхов. Удалить слепки с помощью электроотсоса часто невозможно; обычно их извлекают с помощью бронхоскопических щипцов. В настоящее время находятся в широком обращении аппаратные методы для эффективного удаления слепков — «помощники кашля» (CoughAssist devise) и аппарат высокочастотной компрессии грудной клетки (Vest). Дыхательные упражнения, лечебная физкультура (ЛФК) и клопф-массаж также оказываются эффективными.

Объем хирургического лечения определяется течением основного заболевания. При доказанном влиянии лимфатической системы на развитие ПБ применяют абляцию лимфатических сосудов в легких и эм-болизацию грудного протока. При повышенном легочном давлении после операции Фонтена применяют фенестрацию нижней полой вены с правым предсердием или возврат к анастомозу Гленна.

В случаях, когда ПБ возникает после операции Фонтена и стандартные способы лечения не дают результата, пересадка сердца может стать единственным шансом на выживание пациента.

Итак, среди проанализированных случаев ПБ основным заболеванием оказались: проблемы с сердечно-сосудистой системой (врожденные пороки сердца, чаще после операций Фонтена) — 40 из 84 (47,6% случаев), заболевания органов дыхания — также 40 из 84 (47,6% случаев), 4 случая (по 1,2% на каждый) составили другие патологии — острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), трансплантация костного мозга (ТКМ), системная красная волчанка (СКВ), трахеопищеводный свищ (ТПС).

Сопутствующая ПБ патология: из ВПС, подвергшихся хирургической коррекции, преобладал единственный желудочек сердца; среди бронхолегочных заболеваний ПБ развился преимущественно при бронхиальной астме и гриппе, несколько реже при пневмонии. Среди клинических проявлений ПБ преобладали кашель, откашливание слепков бронхов (в 67,5% при патологии сердца и в 32,5% при бронхолегочной патологии).

У 1/3 (32,5%) пациентов манифестация ПБ проявлялась в виде респираторного дистресс-синдрома (РДС). Остальные симптомы встречались значительно реже. Ателектазы наблюдались при манифестации ПБ до 52,5% случаев, бронхоскопия проводилась у 90% пациентов, как с заболеваниями сердца, так и с заболеваниями органов дыхания. Более половины пациентов (до 62,5%) получали в качестве медикаментозного лечения местные глюкокортикостероиды (ГКС) и бета-агонисты, несколько реже проводились ингаляции с гепарином (до 22,5% случаев), ТАП (до 30% случаев) и гипертоническим раствором (20%). Повторные образования слепков бронхов наблюдались в 34,5% случаев, а летальность в исходе ПБ среди изученных случаев составила 9,5%.

Клинический случай

Мальчик 3 лет снова поступает в стационар (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» Департамента здравоохранения г. Москвы) в ноябре 2019 года с симптомами сухого кашля, затрудненного дыхания, общей слабости и повышенной температуры до 37°C.

Из анамнеза жизни. Ребенок от близкородственного брака, от 5-й беременности (1 — девочка, здорова, 2 -мальчик, страдает частыми бронхитами), третьи оперативные роды на 38-й неделе без особенностей. При рождении: масса 2900 г, длина тела 47 см, по Апгар 8/9б. Из заболеваний: пищевая аллергия (к белкам коровьего молока) в виде крапивницы. Вакцинация по

- АБТ — амоксициллин + клавулановая кислота в дозе 1000 мг в день (по амоксициллину), азитромицин, 125 мг в день;

- ингаляционная терапия через небулайзер: натрия хлорид, 3% ингаляционно, ипратропия бромид + фенотерол; будесонид (микронизированный) 2000 мг в день; эпинефрин 1,0 мг ингаляционно;

- дексаметазон 4 мг в день внутримышечно;

- туалет полости носа.

Дополнительные методы лечения: дыхательные упражнения для дренажа, массаж грудной клетки, воздействие поляризованным светом.

На фоне терапии отмечается значительная положительная клиническая и рентгенологическая динамика: купирование одышки, при аускультации дыхание жесткое, на всей площади, хрипов нет; рентгенологически наблюдается расправление ателектаза, сокращение инфильтративных изменений обоих легких.

Учитывая рецидивирующий характер течения, рекомендовано продолжить ингаляционную небулайзер-ную терапию топическими ГКС, бронхолитиками, гепарином, АБТ азитромицином в низких дозах. Показан рентгенологический контроль заболевания через 1 мес.

Следовательно, ПБ у детей — это редкое заболевание с высоким риском летальности. Чаще всего такое состояние возникает у детей с хронической сердечной патологией после хирургической корректировки ВПС по Фонтену или у детей с различными заболеваниями органов дыхания. Патогенез ПБ требует дальнейшего изучения.

Диагностика ПБ представляет собой сложную задачу из-за разнообразия клинической симптоматики и может быть установлена только после откашливания характерных слепков бронхов или их выявления во время бронхоскопии. На данный момент не существует единых протоколов лечения.

Наиболее эффективны и широко употребляются методики санационной бронхоскопии с удалением слепков и физические методы лечения для восстановления проходимости дыхательных путей. Эффективность ингаляционной небулайзерной терапии зависит от течения основного заболевания. Она может включать ингаляции с ТАП, гепарином, топическими ГКС. Для многих пациентов хирургическая помощь (пересадка сердца, лигирование грудного протока) — единственная возможность значительно улучшить и даже сохранить жизнь.

При интерпретации рентгенограмм органов грудной клетки у детей, термины «периваскулит» и «перибронхит» могут встречаться достаточно часто и требуют внимательного подхода. Периваскулит характеризуется воспалительными изменениями в окружающих сосудах, что может проявляться на рентгене в виде утолщения мягких тканей вокруг сосудов и изменением их очертаний. Это состояние может указывать на наличие инфекционно-воспалительных процессов в легочной ткани или более системные заболевания, такие как васкулиты.

С другой стороны, перибронхит связан с воспалением тканей, окружающих бронхи. На рентгене это проявляется в виде увеличенных перибронхиальных теней или утолщений стенок бронхов, что может свидетельствовать о наличии бронхитов, пневмоний или аллергических реакций. Важно отметить, что у детей данные изменения могут быть связаны с вирусными инфекциями, что требует тщательной оценки клинической картины и сопутствующих симптомов.

Для точной диагностики и определения дальнейшей тактики лечения необходимо учитывать не только рентгенологические данные, но и результаты дополнительных исследований, таких как КТ, лабораторные анализы и клинический осмотр. Это поможет установить правильный диагноз и выбрать оптимальную стратегию лечения, что особенно важно в детской практике, где ошибки могут приводить к серьезным последствиям.

Методы диагностики

Дифференциальная диагностика перибронхита осуществляется на основании детального обследования пациента, включающего следующие пункты:

- Сбор информации об эпидемиологическом и личном анамнезе.

- Качественный физикальный осмотр.

- Консультация профильных специалистов: инфекциониста, пульмонолога, фтизиатра, аллерголога.

- Проведение трахео-бронхоскопии.

- Проведение аллергологических тестов.

- Рентгенография грудной клетки.

- Электрокардиограмма.

- Микроскопия мокроты.

- Гемограмма для определения специфических воспалительных маркеров — увеличение скорости оседания эритроцитов, разнообразие лейкоцитов.

- Клинический анализ мочи для оценки функции выделительной системы почек.

- Бактериологический посев мокроты для выявления патогенных микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам и противогрибковым препаратам.

- Серологический анализ для выявления и оценки титров антител.

Лечение

Пациенты с перибронхитом нуждаются в госпитализации в пульмонологическое отделение – им назначают:

- противовоспалительные и антигистаминные препараты;

- противокашлевые и муколитические средства;

- иммуномодуляторы;

- поливитаминные комплексы;

- фито- и лазерные терапии;

- физиотерапевтические методы лечения;

- дыхательные упражнения.

В случае бактериальных осложнений назначают системные и местные антибиотики. При тяжелом течении заболевания требуется применение оксигенотерапии.

Рентгенологические признаки бронхита у детей

Рентген бронхов у ребенка называют методом скрытой диагностики – это обусловлено тем, что рентгенологические признаки бронхита у детей покажут себя на снимке лишь косвенными, непрямым симптомами. Об этом и пойдет речь ниже.

Специалисты подчеркивают, что рентгенографические проявления бронхита у детей зависят от вида воспалительного процесса — обструктивного или рестриктивного.

Обструктивный бронхит у ребенка сопровождается закупоркой дыхательных путей, что приводит к недостаточной вентиляции отдельных участков легких, в то время как другие могут быть перегружены воздухом. Рестриктивный тип характеризуется расширением стенок легких и образованием полостей — на рентгене видны воспалительные изменения как в обструктивной, так и в рестриктивной форме.

Рентгенологические признаки бронхита у детей – основные признаки

Проводя расшифровку рентгеновского снимка, рентгенолог в первую очередь акцентирует внимание на следующих находках:

• наличие участков спада легочной ткани и бронхов;

• наличие небольших участков инфильтрации, когда в ткани идет накопление излишней легочной жидкости;

• изменения, отклонения в легочном рисунке и бронхах, в том числе исчезновение мелкой сосудистой сетки;

• увеличение корней легких и бронхов, их деформация;

• контур обоих или одного легкого нечеткий, стенки бронхов будут утолщены.

При прогрессировании болезни и тяжелом течении патологических процессов рентгенолог может обнаружить признаки эмфиземы:

• участки, не имеющие сосудистой сетки;

• значительные нарушеня в рисунке бронхов и легких;

• в легких и бронхах будут видны пузырьки, в бронхах и легких, в особенности в нижней их части, будет присутствовать чрезмерное количество воздуха.

Чаще всего рентгенолог фиксирует деформацию бронхов и легких, визуализируя усиление легочного и бронхиального рисунка, что указывает на пневмосклероз. Проще говоря, в результате отека и воспалений стенки и ткани бронхов подвергаются искривлению. С помощью рентгенограмм врачи устанавливают локализацию и размеры патологии в бронхах, а также стадию ее развития.

Как уплотнение стенок бронхов влияет на легкие

Воспалительный процесс в области дыхательных путей приводит к нарушению газообменной функции. Бронхи теряют эластичность, снижается пропускная способность каналов. В легких возникают участки повышенной пневматизации, вызванные ограничением вывода газа. Наряду с образованием эмфиземы закупорка бронхом мокротой приводит к появлению безвоздушных пространств. Легочная паренхима спадается, формируя ателектаз.

При отсутствии адекватного лечения воспалительные процессы могут затрагивать альвеолы, лимфоузлы и сосудистые структуры. На фоне бронхита может развиваться пневмония.

Серьезным осложнением является замещение легочной ткани соединительной тканью. В зависимости от стадии заболевания выделяют:

- пневмофиброз — первоначальная стадия с ограниченным поражением;

- пневмосклероз — средняя степень тяжести;

- пневмоцирроз — наиболее тяжёлая форма, когда структура легких полностью замещается соединительной тканью.

Поражение легких сопровождается нарастанием признаков дыхательной недостаточности:

- одышка;

- бледность и цианоз кожи;

- нарушения сердечного ритма;

- головные боли;

- колебания частоты и глубины дыхания;

- головокружения;

- слабость.

При осмотре можно услышать шумы, хрипы и свисты при дыхании. Состояние пациента зависит от характера изменений в легках и их тяжести.

КТ признаки уплотнений бронхов на КТ

Компьютерная томография позволяет увидеть изменения в дыхательных путях, как в центральных, так и периферических отделах легких. На основе выявленных нарушений можно предполагать диагноз, окончательное решение принимает врач.

Визуально на послойных томограммах отмечают следующие симптомы утолщения бронхиальной стенки:

- изменение и утолщение легочного рисунка;

- визуализация бронхиол у внешней стенки грудной клетки;

- симптом «дерева в почках»;

- уплотнение интерстиции легкого;

- усиление бронхиального рисунка;

- мозаичная структура легочной паренхимы;

- выпячивание и неровности стенок бронхов;

- чёткая форма дыхательных каналов;

- симптом «трамвайных путей»;

- наличие «воздушных ловушек»;

- симптом «матового стекла» и прочие.

При значительном поражении легких изменяются форма и размер органов, а Возможное смещение пораженной стороны в сторону средостения.

Воспалительные и онкологические процессы часто сопровождаются увеличением регионарных лимфатических узлов, что позволяет их визуализировать на послойных КТ-снимках.

Клиническая симптоматика утолщения бронхиальных стенок является отражением текущей патологии. Общие проявления при заболевании дыхательных путей включают:

- кашель (сначала сухой, затем с мокротой);

- одышка;

- быстрая утомляемость при физической активности;

- свистящие звуки при дыхании, особенно на выдохе;

- ухудшение общего состояния;

- проблемы с выдохом;

- лихорадка.

Бронхиальная астма носит приступообразный характер, вне обострения клинические признаки заболевания отсутствуют. Хронические процессы могут протекать латентно. По результатам КТ врач ставит диагноз “под вопросом”: для уточнения состояния необходимо ознакомиться с результатами лабораторных и других дополнительных исследований.

Утолщение стенок бронхов при синдроме Вильямса-Кэмпбелла

Опыт других людей

Александр, 34 года, отец двоих детей: «Когда у моего сына в рентгене нашли периваскулит и перибронхит, я сначала не понимал, что это означает. Доктор объяснил, что это воспаление вокруг сосудов и бронхов, что может быть связано с инфекцией. Мы начали лечение, и я очень переживал. Врач отметил, что при правильном подходе и наблюдении за состоянием ребенка не будет ничего страшного, но сам диагноз звучит довольно пугающе.»

Мария, 28 лет, мама: «У моей дочери также были выявлены периваскулит и перибронхит на рентгене. Я была в шоке, когда услышала эти термины, но потом врач подробно рассказал, что это воспалительные процессы и чем они могут быть вызваны. Мы начали курс лечения, и, к счастью, состояние дочки быстро стало улучшаться. Главное, что специалист подтвердил, что это не редкость среди детей, и при должном уходе все будет хорошо.»

Дмитрий, 40 лет, дедушка: «Когда мои внуки проходили рентген, и у них нашли периваскулит и перибронхит, я сначала не знал, что это. Врач объяснил, что это признаки воспалительного процесса, который может быть вызван простудой или другими инфекциями. Я вспомнил, как в детстве сам тоже страдал от похожих заболеваний. Важно поддерживать малыша в этот период и выполнять рекомендации врача, чтобы ускорить выздоровление.»

Вопросы по теме

Какова связь между периваскулитом и перибронхитом у детей, и как это можно распознать на рентгеновских снимках?

Периваскулит и перибронхит – это воспалительные процессы, которые могут проявляться у детей и часто могут сочетаться друг с другом. Периваскулит обычно характеризуется воспалением сосудов, что может приводить к различным изменениям в околососудистых тканях. Перибронхит, в свою очередь, затрагивает бронхи и может вызывать воспаление и отек бронхиальных стенок. На рентгеновских снимках можно увидеть признаки обоих состояний: периваскулит может проявляться увеличением размеров сосудов и изменением окружения сосудиста, в то время как перибронхит может выглядеть как усиление сосудистого рисунка в зоне бронхов, а также возможные изменения легочной ткани, такие как затемнения.

Каковы осложнения, связанные с периваскулитом и перибронхитом, если их не диагностировать своевременно?

Неудовлетворительная диагностика и лечение периваскулита и перибронхита могут привести к серьезным осложнениям. Например, нарушения в микроциркуляции, вызванные периваскулитом, могут привести к недостаточности кровоснабжения органов, что в свою очередь может вызывать их функциональные нарушения. Перибронхит может привести к хроническому бронхиту или астме, так как воспалительный процесс может вызвать изменение структуры бронхиальных стенок и увеличение их чувствительности. Это делает раннюю диагностику и лечение этих состояний критически важными для предотвращения длительных последствий для здоровья ребенка.

Какие методы диагностики, кроме рентгенографии, могут помочь в выявлении периваскулита и перибронхита у детей?

Помимо рентгенографии, для диагностики периваскулита и перибронхита могут использоваться другие методы, включая компьютерную томографию (КТ), которая позволяет получить более детализированные изображения легочной ткани и сосудов. Также важное значение имеет клиническое обследование и анализы, такие как общий анализ крови, который может показать признаки воспаления. В некоторых случаях может понадобиться бронхоскопия для непосредственного визуального осмотра бронхов и, если необходимо, для получения образцов тканей для дальнейшего исследования. Важно отметить, что диагностика должна проводиться комплексно, принимая во внимание как рентгенографические данные, так и клинические проявления заболевания.