Диарея при илеостоме может быть вызвана различными факторами, такими как инфекции, изменение диеты или проблемы с усвоением. Важно сначала выяснить причину, чтобы выбрать правильный подход к лечению. Увлажнение организма является ключевым моментом, поэтому рекомендуется увеличить потребление жидкости и электролитов, чтобы предотвратить обезвоживание.

Кроме того, может помочь корректировка диеты: включение в рацион продуктов, которые способствуют загустению стула, таких как рис, картофель, бананы и мягкий сыр. Также стоит рассмотреть возможность применения препаратов, замедляющих перистальтику кишечника, но делать это следует только по рекомендации врача. Регулярное наблюдение и консультация со специалистом помогут адаптировать лечение в зависимости от индивидуальных потребностей пациента.

Статья: ДИВЕРСИОННЫЙ КОЛИТ

После проведения различных хирургических операций на толстой кишке, особенно с наложением стомы, у пациентов может развиться неспецифическое воспаление, известное как диверсионный колит или колит отключенной кишки. Обследование этих больных с помощью колоноскопии является важным элементом работы врача-эндоскописта. В данном обзорном материале обсуждаются вопросы эпидемиологии, патогенеза и эндоскопических признаков диверсионного колита, а также подготовка к колоноскопии для пациентов, перенесших операции на толстой и прямой кишке.

Современная хирургическая практика включает многоступенчатые операции, которые способствуют улучшению результатов лечения и уменьшают вероятность осложнений, а также послеоперационную смертность. Показаниями для таких вмешательств служат злокачественные опухоли, дивертикулярная болезнь и аномалии развития толстой кишки. Тем не менее, наложение колостомы или илеостомы может привести к развитию неспецифического воспалительного процесса в отключенных участках толстой кишки — диверсионному колиту. Это состояние впервые описал V. Morson в 1974 году, а термин «диверсионный колит» ввел D. Glotzer в 1981 году.

Полный текст статьи:

Эпидемиология. Частота диверсионного колита у пациентов со стомами достигает 74–91%.

Исследования показывают, что у людей с ранее существовавшими хроническими воспалительными заболеваниями кишечника вероятность раздела диверсионного колита выше. Например, в работе Son и соавторов отмечено, что у пациентов, перенесших операцию по поводу рака прямой кишки, данный колит развился в 100% случаев. Примечательно, что не выявлены серьезные корреляции между диверсионным колитом и такими факторами, как возраст, пол, тип стомы или тип хирургического вмешательства.

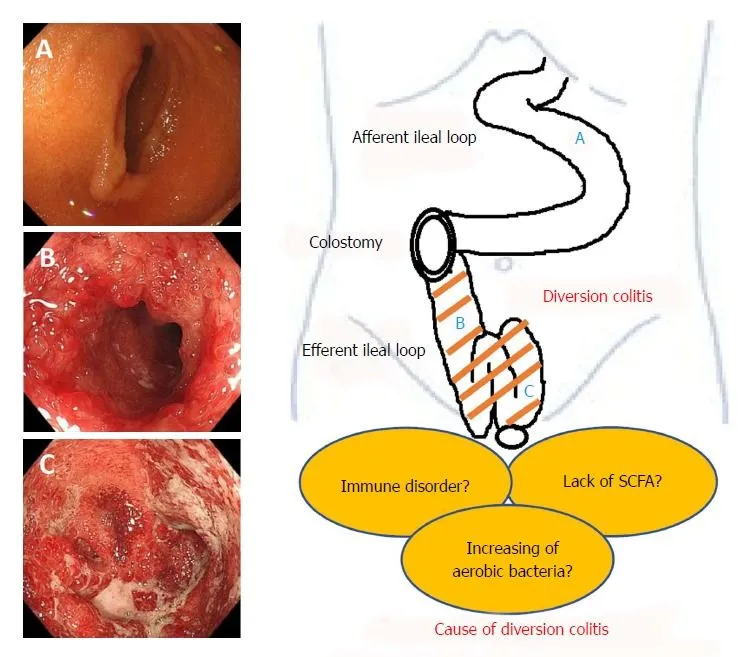

Патогенез. Механизмы возникновения диверсионного колита еще не полностью выяснены. Ключевым фактором в патогенезе является бактериальный дисбаланс, который возникает из-за нарушения нормального кишечного пассажа, что, в свою очередь, ослабляет защитные функции слизистой оболочки и снижает количество короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК).

КЦЖК играют важную роль в энергетическом обеспечении колоноцитов, и их недостаток может вызвать нарушение обмена веществ в эпителии толстой кишки. Кроме того, малое количество КЦЖК приводит к повышению тонуса сосудов, что может вызывать ишемические изменения слизистой и стенки кишки.

Основные теории патогенеза диверсионного колита проиллюстрированы на рис. 1. Клинические проявления.

Клинические симптомы наблюдаются у примерно 30% пациентов без хронических воспалительных заболеваний, у 33% с болезнью Крона и у 87% с язвенным колитом. Симптомы диверсионного колита могут проявиться в течение 1–36 месяцев после наложения колостомы. Больные часто жалуются на выделение слизи и крови, тенезмы, болевые ощущения в животе и дискомфорт в прямой кишке. Наиболее распространенным симптомом является патологическое выделение из анального канала — 40% случаев, следом идут боли в животе и тенезмы (15%). Наиболее надежными методами диагностики являются ректороманоскопия и колоноскопия с последующим гистологическим исследованием тканевых образцов.

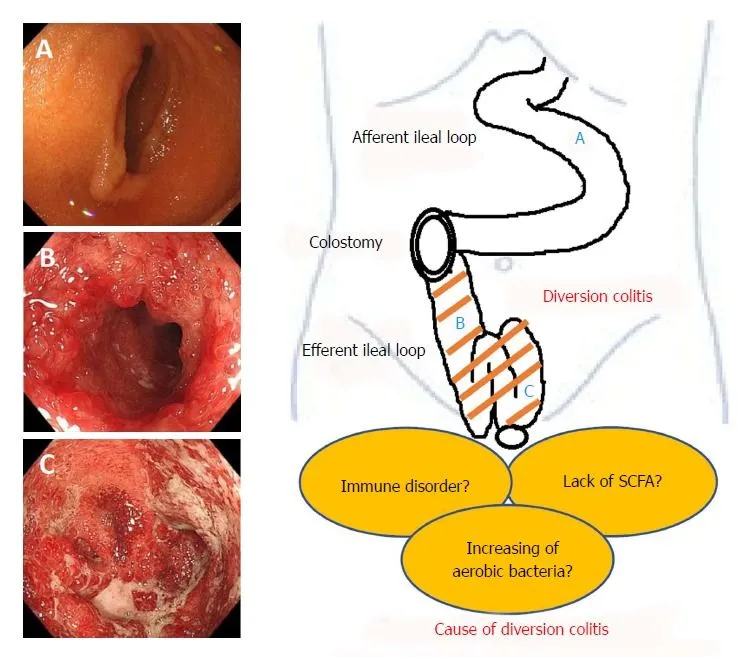

Эндоскопическая картина. Макроскопические изменения в отключенных участках толстой кишки могут быть непрерывными или сегментарными.

Диверсионный колит проявляется такими признаками, как отек, зернистая структура, петехиальные кровоизлияния, контактная кровоточивость и размазанность сосудистого рисунка. Он схож с эндоскопической картиной язвенного колита с умеренной активностью. Пристеночно также можно наблюдать скопление слизи.

Исследование Son и соавторов оценивало эндоскопическую картину, выставляя оценки по степени выраженности отека (0–3 балла), внутрислизистых кровоизлияний (0–3 балла) и контактной кровоточивости (0–1 балл). Общая сумма оценок варьируется от 0 до 7, согласно которой диверсионный колит классифицируется на легкий (0–2 балла), умеренный (3–5 баллов) и тяжелый (6–7 баллов).

Рисунок 2. Показатели эндоскопического проявления при диверсионном колите [8]. Пример результатов в зависимости от относительной тяжести. A, B, C. Петехиальные кровоизлияния (A — 1 балл; B — 2 балла; C — 3 балла). D, E, F. Отек (D — 1 балл; E — 2 балла; F — 3 балла).

Подготовка к колоноскопии для пациентов после хирургического вмешательства на толстой кишке. В литературе недостаточно информации, посвященной подготовке данной категории больных.

Для пациентов с илеостомами пероральная подготовка для очистки кишечника не требуется. В таких случаях проводится промывание толстой кишки через илеостому, что иногда требует госпитализации.

На сайте gnck.ru указано, что особая подготовка для пациентов с илеостомами не требуется. Однако на практике мы нередко наблюдаем недостаточную подготовку к исследованию, даже после очистительных клизм.

Для больных с сигмовидной колостомой рекомендуется стандартная очистка с использованием пероральных препаратов в сочетании с промыванием через колостому. Для пациентов с конечными колостомами (например, после операций по методу Гартмана) следует проводить стандартную пероральную подготовку в сочетании с клизмами.

Пациентам, перенесшим субтотальную резекцию, рекомендуется быстрая одноэтапная подготовка с последующей очистительной клизмой, как и для сигмоскопии. Нестомированным пациентам после любых вариантов резекции толстой или прямой кишки рекомендуется стандартная пероральная подготовка.

В настоящее время стандартом считается двухэтапная или одноэтапная подготовка полным объемом полиэтиленгликоля. Исследование Liu и соавторов показало, что уменьшение стандартного объема ПЭГ с 4 л до 2 л при сплит-режиме связан со снижением качества подготовки.

Эффективной альтернативой крупным объемам ПЭГ является использование низкообъемного препарата ПЭГ с аскорбатом («МОВИПРЕП®»). Этот препарат лучше подходит для амбулаторных пациентов, предоставляет меньше побочных эффектов, таких как тошнота и рвота, и обеспечивает более высокую приверженность к лечению.

Многоцентровое клиническое исследование в России продемонстрировало, что использование препарата МОВИПРЕП® показывает почти 100% эффективность подготовки кишечника как для правых отделов, так и для других.

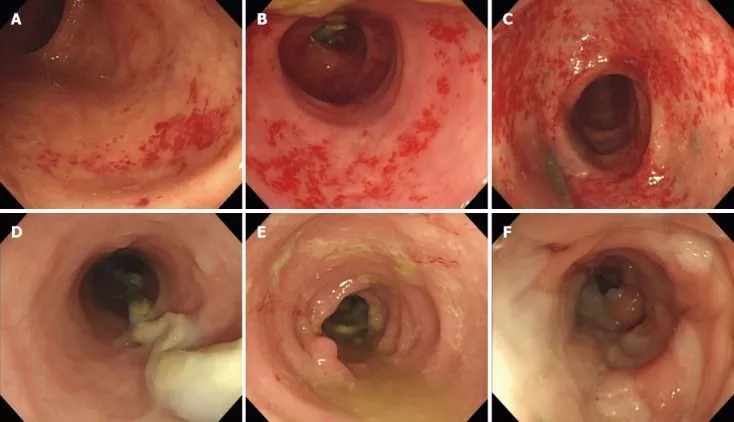

Гистологическая картина. Гистологические изменения в отключенных участках кишки фиксируются у всех стомированных пациентов. В биоптатах слизистой при диверсионном колите обнаруживаются признаки острого и хронического воспаления, эозинофильная инфильтрация, изменения в архитектонике крипт, фолликулярная лимфоидная гиперплазия и крипта-абсцессы.

Son и его коллеги использовали шкалу для оценки тяжести диверсионного колита, где отмечались такие признаки, как острое воспаление (0–1 балл), хроническое воспаление (0–2 балла), эозинофильная инфильтрация (0–2 балла), изменения архитектоники крипт (0–1 балл), фолликулярная гиперплазия (0–1 балл) и крипта-абсцессы (0–1 балл). Оценки суммируются и могут варьироваться от 0 до 8, что позволяет классифицировать диверсионный колит как легкий (1–3 балла), умеренный (4–6 баллов) или тяжелый (7–8 баллов).

Рисунок 3. Гистологические проявления диверсионного колита. Пример основных результатов оценки в зависимости от тяжести. A, B. Эозинофильная инфильтрация (A — 1 балл; B — 2 балла). C, D. Хроническое воспаление с мононуклеарными клетками (C — 1 балл; D — 2 балла).

Лечение. Основной целью терапии является облегчение или полное устранение симптомов.

Удаление коло- или илеостомы может привести к выздоровлению, однако Son и его коллеги отмечают, что у пациентов с тяжелой формой диверсионного колита после операции может появиться диарея [8]. Фармакологическая терапия необходима для пациентов, у которых постоянные стомы, и для тех, у кого устранение стомы затруднено по техническим причинам, плохой функции анального сфинктера или хроническому перианальному сепсису.

В настоящее время не существует универсальных методов лечения диверсионного колита в таких случаях. Для терапии применяются препараты на основе короткоцепочечных жирных кислот, 5-аминосалициловой кислоты, а также клизмы с кортикостероидами или клетчаткой [1, 3, 9]. Также имеются отдельные сообщения о фекотрансплантации [9] и использовании спрея с декстрозой [7, 9].

Заключение: Диверсионный колит представляет собой неспецифическое воспаление, возникающее в отключенной кишке после установки стомы. Хотя это состояние наблюдается у всех пациентов с установленными стомами, симптомы (выделение слизи и/или крови, тенезмы, боли в животе, ощущение тяжести или дискомфорт в прямой кишке) проявляются только у 30% из них.

Диагностика диверсионного колита основывается на результатах колоноскопии и гистологическом анализе биоптата. Эндоскопические проявления данного состояния включают отек, зернистость, петехиальные кровоизлияния, кровоточивость слизистой при контакте, а также размытость сосудистого рисунка. Гистологическая картина проявляется признаками как острого, так и хронического воспаления, инфильтрацией эозинофилами, нарушениями структуры крипт, лимфоидной гиперплазией фолликулов и криптообразными абсцессами. Главным методом лечения диверсионного колита считается ликвидация стомы, но универсальных подходов к медикаментозному лечению на данный момент нет.

[Оэ2] Хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК), такие как болезнь Крона и язвенный колит, имеют более частые клинические проявления по сравнению с другими заболеваниями.

Открыт доступ к полному тексту статьи

Патогенетическая терапия хронической диареи у пациентов после резекции тонкой кишки

DOI 10.33978/2307-3586-2023-19-43-82-85

Эффективная фармакотерапия. 2023. Том 19. № 43. Гастроэнтерология

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

В этом материале описывается случай пациентки с хронической диареей, возникшей после резекции тонкой кишки с формированием илеоилеоанастомоза. Удаление части тонкой кишки, включая подвздошную кишку, где происходит преобразование и реабсорбция желчных кислот (ЖК), ведет к их избыточному поступлению в толстую кишку, что вызывает хологенную диарею.

Избыточное количество ЖК негативно сказывается на кишечной микрофлоре в измененной анатомически кишке и может спровоцировать развитие билиарной недостаточности. Исключение илеоцекальной зоны, особенно баугиниевой заслонки, из процесса обработки химуса нарушает перистальтику толстой кишки, снижает всасывание воды и ионов и приводит к регургитации содержимого из слепой кишки обратно в тонкую. Проблемы с выявлением хологенных факторов, способствующих диарее, усугубляются нехваткой доступных диагностических методик. Выявление значимых патогенетических факторов и их адекватное лечение крайне важны для успешной реабилитации пациентов с синдромом короткой кишки после резекции.

- Ключевые слова: желчные кислоты, энтерогепатическая циркуляция, резекция тонкой кишки, хологенная диарея, адсорбенты

Клинический случай, рассмотренный в этом исследовании, иллюстрирует успешное выявление и лечение хологенной диареи на основе анализа патогенетических факторов, присутствующих у пациентки после резекции подвздошной кишки.

Пациентка Б., 1949 года рождения, в 2018 году перенесла резекцию тонкой кишки на 1,8 метра вследствие некроза по причине тромбоза ветви верхней брыжеечной артерии. После операции у нее наблюдался водянистый стул зеленоватого цвета до восьми раз в день, особенно в первой половине суток, а также недержание и жжение в аноректальной области.

На протяжении двух лет пациентка получала лечение антисептиками и ферментами под наблюдением в поликлинике, однако улучшения не было, и в итоге она обратилась в отделение патологии кишечника Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова.

При поступлении состояние пациентки было удовлетворительным, индекс массы тела составил 21,5 кг/м². Кожные покровы и видимые слизистые были чистыми, обычного цвета, в области живота находился послеоперационный рубец длиной 15 см. Дыхание в легких было везикулярным, частота – 16 в минуту. Сердечные тоны ритмичные, систолический шум был слышен над аортой.

Артериальное давление составило 130/80 мм рт. ст., пульс – 74 удара в минуту. Язык был влажным, без налета. Живот был мягким, болезненность ощущалась в мезогастрии. Печень не выступала за края реберной дуги; размеры по Курлову – 9–8–7 см. Селезенка не пальпировалась.

Мочеиспускание происходило свободно и безболезненно, стул оставался жидким и наблюдался до восьми раз в день, яркий желтого или зеленоватого цвета.

Клинический анализ крови показал: гемоглобин – 130 г/л, эритроциты – 4,37 × 10^6, тромбоциты – 332 × 10^3, лейкоциты – 7,56 × 10^3, палочкоядерные – 1,5%, сегментоядерные – 65,1%, эозинофилы – 4,4%, лимфоциты – 22,8%, моноциты – 5,6%, скорость оседания эритроцитов — 24 мм/ч, признаки гиперхромии отсутствовали.

Биохимическое исследование крови показало: общий белок – 76,8 г/л, альбумин – 39 г/л, холестерин – 4,5 ммоль/л, щелочная фосфатаза – 120 Ед/л, гамма-глутамилтранспептидаза – 25,2 ед/л, калий – 4,86 ммоль/л, натрий – 138 ммоль/л, кальций – 2,31 ммоль/л, железо – 13,6 мкмоль/л, аланинаминотрансфераза – 31,9 ед/л, аспартатаминотрансфераза – 24,4 ед/л, амилаза – 68,35 ед/л, глюкоза – 5,1 ммоль/л, мочевина – 7 ммоль/л, креатинин – 75,3 мкмоль/л. Общий анализ мочи не выявил особых отклонений.

Суточный вес кала оказался равным 980 г, экскреция ЖК с калом составила 2000 мг в сутки (норма 50-200 мг в сутки). По копрограмме: консистенция мягкая, цвет – ярко-желтый, запах обычный, обнаружены дрожжевые грибы, жирные кислоты, крахмал в минимальных количествах. Панкреатическая эластаза в кале составила более 500 мкг/г.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости не выявило отклонений.

Эндоскопическое исследование с биопсией показало хронический гастрит с гиперплазией фовеол и хронический дуоденит.

Рентгенография тонкой кишки выявила состояние оперированной кишки с удовлетворительной функцией анастомоза и косвенные признаки спаечного процесса в брюшной полости (рис. 1, 2).

Ректороманоскопия показывала, что патологий в области прямой кишки не обнаружено.

Дуплексное сканирование брюшной аорты и её непарных висцеральных ветвей выявило признаки атеросклероза, а Выраженное стенозирование устья чревного ствола.

Для более детального анализа состояния брюшной аорты была проведена компьютерная ангиография с использованием внутривенного контраста, которая выявила стеноз чревного ствола на уровне 40% из-за экстравазальной компрессии, обусловленной диафрагмальными ніжками. Пациентка была направлена к сосудистому хирургу, который рекомендовал регулярное наблюдение.

Пациентке был выполнен дыхательный тест на водород и метан с лактулозой, результаты которого показали увеличение уровня H2 и CH4 на 20 ppm, что указывает на избыточный рост бактерий в тонком кишечнике (см. рис. 3).

Согласно жалобам, анамнезу и результатам обследования, был установлен окончательный диагноз: синдром резецированного кишечника (резекция 1,8 м тонкой кишки в июня 2018 года по причине сегментарного мезентериального тромбоза). Компликации: синдром нарушения всасывания первой степени, хологенная диарея и синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике.

Также у пациентки выявлены сопутствующие заболевания: хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения и субкомпенсированный стеноз чревного ствола. В процессе стационарного лечения проведена комплексная терапия.

Немедикаментозное лечение включало дробное питание по щадящей диете 5-6 раз в день с механической, термической и химической обработкой продуктов, а Восстановление водно-электролитного баланса. Медикаментозная терапия заключалась в назначении не всасывающихся кишечных антисептиков, адсорбентов и пробиотиков. В результате терапии наблюдалось улучшение состояния: диарея прекратилась, качество жизни стало выше.

Выраженность клинических симптомов у пациентов, перенесших резекцию тонкой кишки, зависит как от длины резецированной части, так и от адаптационных возможностей желудочно-кишечного тракта. Отсутствие терминального отдела ПК у таких пациентов приводит к недостатку витамина B12, а также жирорастворимых витаминов и желчных кислот [12].

С учетом особенностей циркуляции желчных кислот резекция любого участка ПК может спровоцировать нарушение их всасывания. Если резекция составляет менее 100 см, то наблюдаются умеренные нарушения, в то время как резекция свыше 100 см приводит к тяжелому синдрому мальабсорбции желчных кислот и стеаторее [13, 14].

Пациенты, у которых резекция менее 100 см тонкой кишки, как правило, испытывают лишь диарею без стеатореи.

После значительной резекции ПК клинические проявления становятся гораздо выраженнее и часто сопровождаются водянистой диареей, которая плохо поддается лечению. Это связано с уменьшением способности печени компенсировать значительные потери желчных кислот, что способствует перенасыщению желчи холестерином, и, как следствие, высокой вероятности формирования холестериновых камней в желчном пузыре у пациентов с синдромом резецированного кишечника.

К тому же обширная резекция ПК может способствовать образованию оксалатных камней в почках. В норме избыточные оксалаты связываются с кальцием и выводятся с калом. Однако при стеаторее, вызванной значительной резекцией ПК, жирные кислоты захватывают соли кальция, уделяя их выделение с калом в виде кальциевых мыл, тогда как пищевые оксалаты проникают в кровь, вызывая гипероксалурию и образование оксалатных камней в почках [1, 15, 16].

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует, что выявление ключевых патогенетических факторов, вызывающих хроническую диарею, и назначение комплексной терапии могут стабилизировать состояние больной и освободить её от мучительных проявлений хронической диареи.

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: желчные кислоты, энтерогепатическая циркуляция, резекция тонкой кишки, хологенная диарея, адсорбенты.

Диетические рекомендации для людей с колостомой

Некоторые продукты могут вызывать газообразование и дискомфорт. В таких случаях лучше временно исключить их из рациона, а затем снова ввести и внимательно следить за реакцией организма. Вводите новые продукты в своё меню минимум три раза, чтобы точно установить, какие из них способны вызывать дискомфорт.

Сбалансированное питание должно включать углеводы, белки, жиры, витамины, минералы и продукты, восполняющие потерю калия и натрия. Постепенно вводите растительные волокна (через 1-2 месяца после операции), поскольку они трудно усваиваются.

Обедайте регулярно, не менее трех раз в день, и следите за потреблением жидкости — минимум 1500–2000 мл ежедневно.

Газообразование

Газообразование в кишечнике — естественный процесс. Оно возникает, когда в толстом кишечнике перевариваются углеводы, содержащиеся в пище, такие как сахара, крахмалы и волокна. Обычно время между приемом пищи и выходом газа через стому составляет 5-6 часов. При илеостоме такое газообразование отсутствует, так как толстая кишка удалена.

Однако воздух попадает в организм во время еды, а также может образовываться в процессе жевания, поэтому важно есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Избегайте жевательной резинки и не пейте через соломинку.

Некоторые продукты могут способствовать избыточному газообразованию, поэтому внимательно изучайте состав блюд в общественных местах. Подумайте о приобретении калоприемника с фильтром, который устраняет лишний воздух, препятствуя раздуванию мешка, и снижает неприятный запах. Также можно рассмотреть использование специальных лекарств для снижения газообразования — обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Имейте в виду, что одни и те же продукты могут различно влиять на людей: у одних они вызывают обильное газообразование, у других — нет.

Продукты, способствующие газообразованию:

- Капуста (белокочанная, брюссельская, цветная, брокколи)

- Шпинат

- Огурцы

- Бобы

- Горох

- Лук / чеснок

- Кукуруза

- Газированные напитки / пиво

Продукты, уменьшающие газообразование:

- Масло перечной мяты

- Чай с мятой

- Активированный уголь

Звуки (урчание) из стомы

Для заглушения урчания из стомы положите руки на калоприемник (на стому).

Запах

Если вы регулярно меняете калоприемники и они не протекают, окружающие не ощутят запаха. Запах может проявляться только при замене калоприемника.

Для устранения неприятного запаха, связанного с выходом газа, используйте калоприемники с угольным фильтром.

Если вы применяете дренируемый калоприемник без фильтра, используйте нейтрализатор запаха. Капните 5-6 капель в мешок после дренирования или в новый мешок после замены (следуйте инструкции к нейтрализатору).

Продукты, способствующие выделению неприятного запаха при переваривании:

- Рыба

- Яйца

- Сыр

- Чеснок, лук

- Бобы

- Капуста

- Продукты, уменьшающие запах:

- Йогурт

- Творог

- Кефир, ряженка

- Брусника

- Шпинат

- Зеленый салат

- Петрушка

Запор

Запор — это задержка кишечного содержимого, выходящего через стому. Чтобы избежать запоров, увеличьте количество продуктов, богатых растительными волокнами: овощи, фрукты и каши, а Выпивайте не менее 6-8 стаканов жидкости в день. В случае длительных запоров возможно применение слабительных средств, однако перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Продукты, обладающие послабляющим эффектом:

- Сырые овощи и фрукты

- Чернослив, инжир, сливы

- Фасоль

- Свежевыжатые соки

- Кисломолочные продукты

- Продукты, обладающие закрепляющим эффектом:

- Картофель

- Хлебные изделия

- Макароны

- Рис

- Печеные яблоки

- Груши

- Сыр

Питание за пределами дома

Когда ваш организм уже адаптировался к стоме, вы можете попробовать питаться вне дома. Важно придерживаться регулярного питания, так как нерегулярность может усилить газообразование и вызвать диарею.

Когда вы поймете, какие продукты лучше всего подходят для вашего организма, можете сходить в кафе или ресторан. К первому визиту в общественное заведение стоит подготовиться, чтобы чувствовать себя комфортно. Начните с знакомого места и попробуйте простые блюда.

Выбирая блюда, не следует быть чрезмерно осторожным, но подходите к этому разумно. Ешьте то, что хотите, но помните, что жирная пища и соусы могут вызвать проблемы. Если у вас есть сомнения относительно определенных продуктов, пробуйте их сначала дома, чтобы понять, как ваш организм на них отреагирует, а потом постепенно вводите в рацион. Если вы раньше употребляли алкоголь в небольших количествах, можете попробовать снова, начиная с меньшей дозы, чем обычно. Это поможет вашему организму привыкнуть.

Электролитный баланс

Важен баланс электролитов (особенно калия и натрия). После удаления толстой кишки может увеличиться риск нарушения этого баланса. Диарея, повышенное потоотделение и рвота значительно повышают этот риск. В рацион следует включать жидкости и продукты, богатые натрием и калием.

- Пейте не менее 2 литров жидкости в сутки. Употребляйте напитки после еды.

- Ешьте регулярно и небольшими порциями.

- Добавляйте в рацион продукты, способствующие нормализации стула.

- Избегайте жирной и острой пищи.

Значение питания после операции

Питание при наличии илеостомы должно быть разнообразным и здоровым. Важно употреблять качественные продукты, а также правильно их готовить. Поскольку илеостомия может быть связана с различными медицинскими показаниями, диета будет индивидуальной для каждого пациента и определится врачом. Однако существуют общие рекомендации, которые желательно учитывать:

- Необходимо исключить продукты, которые сложно переварить: кукурузу, грибы, помидоры в любых формах, квашеную капусту, сырые овощи, орехи и семена;

- В рацион должны входить продукты, способствующие «укреплению» стула: рис, кисель, черника, белый хлеб;

- Фрукты лучше есть в виде пюре или отварными (например, в компотах или вареньях), полезны бананы, абрикосы и персики;

- Для снижения частоты дефекаций рекомендованы сложные углеводы: гречневая крупа, овсянка, макароны из твердых сортов пшеницы, запеченный картофель;

- Стоит исключить продукты, способствующие расслаблению кишечника, такие как сливы, чернослив, свежие яблоки, кефир и черешню;

- Требуется избегать всех видов пищи, вызывающей газообразование: бобовые, сладости с жирными кремами, пирожные на дрожжевой основе, любые виды капусты и газировки;

- Запрет на фастфуд и вредную пищу, включая маринады, острые соусы, колбасы и копчености;

- Следует сократить потребление лука, чеснока и петрушки, не стоит также увлекаться белковыми продуктами (яйцами, мясом, рыбой и творогом), так как они могут придавать каловым массам неприятный запах.

Пациентам с илеостомой необходимо придерживаться специального питьевого режима. Рекомендуется употребление не менее 3 литров жидкости в день, чтобы предотвратить обезвоживание, которое может увеличивать риск образования камней в почках и желчном пузыре. Питаться следует не менее трех раз в день, при этом порции должны быть умеренными.

Продукты следует тщательно пережевывать. Лучше всего отдавать предпочтение жидким и пюреобразным блюдам.

Что делать при выделении жидкости из стомы?

Это одна из распространенных проблем, возникающих у пациентов после илеостомии. Жидкость с характерным запахом может выделяться как постоянно, так и периодически, с несколькими каплями. Чтобы справиться с этой ситуацией, нужно пересмотреть свой рацион и ограничить употребление продуктов, которые способствуют разжижению стула, таких как чернослив, кабачки и кисломолочные напитки. Для улучшения консистенции стула полезно вводить в рацион крахмалистые овощи (морковь, свеклу, картофель), рис и бананы. При значительном подтекании рекомендуется выпивать по 100 мл рисового отвара 2-3 раза в день.

Чтобы избежать загрязнения одежды, пациентам с илеостомой стоит всегда иметь при себе калоприемник с высокой степенью герметичности.

Уход за илеостомой

В медицинских учреждениях за пациентами с илеостомой наблюдает специальный медицинский персонал.

Перед выпиской врач детально объясняет, как правильно ухаживать за стомой. Учитывая личные особенности пациента, подбирается оптимальный вариант калоприемника и даются рекомендации по уходу за ними. По мере заживления ран, стому можно трогать руками, и разрешается принимать водные процедуры.

Важно следить за состоянием стомы: её поверхность должна иметь красный оттенок, что свидетельствует о нормальном кровообращении. Кожа в области стомы должна оставаться сухой, и для этого используются специальные уходовые средства, которые порекомендует лечащий врач. Калоприемник следует опорожнять, когда он наполняется до половины.